Mes habitudes alimentaires n’ont pas changé, alors pourquoi le coût de mon épicerie a-t-il autant augmenté?

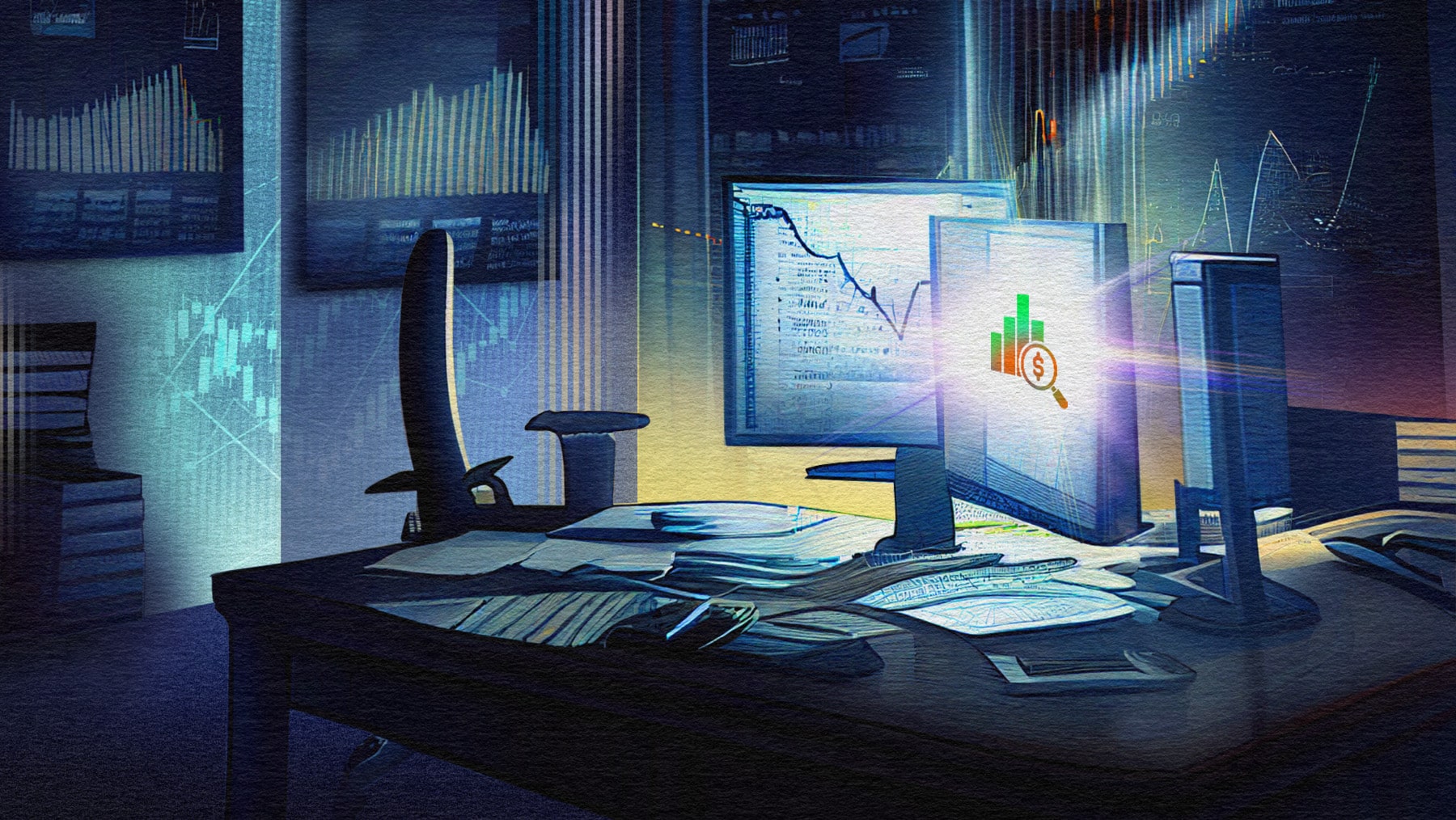

Si vous avez fait l’épicerie au cours de la dernière année, vous avez constaté que la hausse de l’inflation observée en 2022 est due en grande partie au prix des aliments. Prenons l’exemple du pain : En septembre 2022, les prix des produits de boulangerie ont augmenté de 14,8 % par rapport à septembre 2021.

Le même phénomène se produit aussi ailleurs. En août, dans l’Union européenne (UE), le prix d’une miche de pain avait augmenté de 18 % en an un, selon l’office de l’UE Eurostat. En Hongrie, la hausse s’élevait à 66 %. Non seulement ça nous frappe là où ça fait mal – nos sandwichs –, mais nos placements aussi s’en ressentent.

Cette hausse est en partie attribuable au conflit qui a éclaté entre la Russie et l’Ukraine en février 2022. En 2019, le quart des exportations mondiales de blé provenaient de ces deux pays, de sorte que la moindre perturbation de la plantation, de la récolte et de l’expédition touchant ce grenier eurasien entraîne une hausse des prix.

Des civils, y compris des agriculteurs, ont été évacués de zones proches des lignes de front et, pendant plusieurs mois, les expéditions de céréales ont été bloquées dans les ports ukrainiens. Les réseaux routiers et ferroviaires n’étaient pas suffisants pour que le transport puisse se faire efficacement par voie terrestre plutôt que maritime. De plus, les sanctions ont réduit les exportations russes vers les pays occidentaux. Sur les marchés à terme, les spéculateurs, qui anticipaient des retards de livraison, ont fait grimper le prix des céréales avant même que les stocks commencent à diminuer.

La hausse des prix d’une culture influe sur les choix des producteurs et entraîne des hausses pour d’autres cultures. Par exemple, dans d’autres pays exportateurs, comme les États-Unis, le Canada et l’Australie, les agriculteurs ont planté plus de céréales qu’ils ne l’auraient peut-être fait avant l’invasion, pensant que les récoltes allaient leur rapporter davantage.

Je comprends le lien entre le conflit et la hausse des prix, mais pourquoi ne cultive-t-on tout simplement pas davantage de blé pour compenser les pertes de production?

Le conflit n’a pas seulement fait grimper les prix d’autres cultures, il a aussi eu des conséquences sur la demande d’engrais. Si vous faites pousser des légumes dans votre jardin, vous pouvez vous contenter d’un engrais naturel provenant d’un bac de compost ou d’une ferme d’élevage locale. Mais pour les cultures à grande échelle, il faut des engrais chimiques dont les ingrédients doivent être extraits et fabriqués. Les engrais représentent environ 35 % des coûts des agriculteurs commerciaux qui cultivent du blé.

Le commerce des engrais est très différent de celui de l’alimentation. Il fait partie du secteur des matériaux, qui est très cyclique et qui englobe les industries minière, forestière et chimique. Alors que les aliments sont cultivés et transformés par des millions d’agriculteurs et d’entreprises de toutes tailles, la production mondiale d’engrais est dominée par quelques pays et un petit nombre de sociétés.

Avant l’invasion de l’Ukraine, environ 40 % des stocks de potasse mondiale provenaient de la Russie et du Belarus. Les exportations de ces deux pays ont été frappées par les sanctions des États‑Unis et de l’UE, ainsi que par leurs propres restrictions en la matière. Par ailleurs, au cours de la dernière année, la Chine a imposé des restrictions sur les exportations d’engrais phosphatés et azotés, afin de conserver ses stocks. Elle est la plus grande productrice d’engrais au monde mais, comme aux États-Unis, la majeure partie de sa production est utilisée sur son sol. Sur les quelque 185 milliards de dollars américains d’engrais produits chaque année dans le monde, seulement 55 sont exportés.

Le Canada exporte chaque année 5,2 milliards de dollars américains d’engrais, ce qui représentait environ 38 % des stocks de potasse mondiale en 2021. En tant que pays, nous avons le devoir de répondre à une partie de la demande supplémentaire découlant de la rupture de l’approvisionnement russe et biélorusse.

Pourquoi d’autres pays n’augmentent-ils pas leur production d’engrais pour répondre à la demande?

On ne saurait trop insister sur l’importance de la potasse dans la production d’engrais. Le potassium et le phosphore (deux des trois ingrédients nécessaires à la production d’engrais) sont extraits de roches potassiques et phosphatées. L’extraction de la potasse est une opération lourde et complexe. Et il y a peu de mines. L’ouverture ou la fermeture d’une mine peut changer les prix à l’échelle mondiale, et il faut beaucoup de temps pour rendre un nouveau site opérationnel.

Troisième ingrédient dans la composition de l’engrais, l’azote destiné à l’agriculture est encore plus compliqué à produire. Il est extrait de l’air et combiné à de l’hydrogène présent dans le gaz naturel pour obtenir l’ammoniaque essentielle aux engrais azotés. Le gaz naturel représente environ 80 % du coût des intrants requis pour fabriquer les engrais azotés. Or, depuis 2020, le prix du gaz naturel a plus que triplé. Les Européens ont alors réduit, voire interrompu, la production d’azote.

Si vous trouvez qu’une hausse du prix du pain de 15 % est importante, sachez que le prix des engrais fluctue de façon beaucoup plus marquée. Entre septembre 2020 et avril 2021, le prix mondial de la potasse a plus que doublé, dépassant les 1 000 dollars américains la tonne pour la première fois depuis 2008 et atteignant même un sommet de 1 210 dollars américains la tonne en avril. La situation s’est quelque peu calmée depuis, mais les prix restent bien au-delà des moyennes historiques.

Par ailleurs, les engrais sont des produits volumineux qu’il faut transporter sur de grandes distances par bateau, train, camion et barge. Les frais de transport sont une part importante du coût des intrants. Entre la hausse des coûts de transport et la production d’engrais azotés, le coût des combustibles fossiles pèse fortement sur le prix du pain.

Même si le prix des engrais a augmenté, les agriculteurs ne gagnent-ils pas à payer plus cher pour augmenter le rendement de leurs récoltes?

Comme mentionné ci-dessus, la hausse des prix du blé a incité des agriculteurs dans des pays loin des champs de bataille ukrainiens à agrandir leur exploitation et à acheter plus d’engrais. En ce sens, on peut considérer que les ventes d’engrais sont un indicateur avancé de la production agricole à venir – plus il se vend d’engrais, plus il poussera de blé dans l’année, ce qui pourrait faire baisser le prix du pain. Bien que le prix des engrais ne soit pas le seul facteur à jouer sur le coût de la production alimentaire, il peut être un indicateur avancé très utile – pour les investisseurs et les boulangers – pour prédire la production de céréales de l’année en question.

Selon le Département de l’Agriculture des États-Unis, en raison de la volatilité des prix des produits de base, les agriculteurs font des choix qui vont dans les deux sens. Cette année, en raison de la hausse des prix, les agriculteurs brésiliens ont réduit leurs achats d’engrais. Même les agriculteurs nord-américains en sont au point où ils considèrent que planter davantage de blé n’a plus de sens économiquement parlant.

Quelles leçons les investisseurs peuvent-ils tirer de cette tendance inflationniste?

Même si personne n’a envie de payer plus cher pour des sandwichs ni que les croissants au déjeuner deviennent un luxe, la hausse des prix peut rapporter aux entreprises de la chaîne de production alimentaire, comme les entreprises de transformation et les entreprises d’emballage, mais aussi aux investisseurs qui détiennent leurs actions. En outre, le pain fait partie des aliments essentiels que les gens continueront d’acheter dans n’importe quel contexte économique, y compris les récessions.

Quel effet l’inflation des produits alimentaires pourrait-elle avoir sur mon portefeuille?

La réponse courte : c’est difficile à dire. Cela dépend en grande partie de l’évolution du conflit entre la Russie et l’Ukraine et de ses répercussions sur les exportations européennes. Comme la nourriture fait partie des biens de consommation de base des ménages, les coûts de ses principaux intrants, comme les engrais, risquent de rester très volatils.

Il sera important de déterminer si la hausse de l’inflation pourrait poser de nouveaux défis géopolitiques susceptibles d’avoir des répercussions sur votre portefeuille. Si, dans les pays développés, une hausse de 15 % du prix de la miche de pain pourrait obliger les consommateurs à revoir leur budget, les conséquences pourraient être plus dramatiques dans les pays en développement, où la nourriture représente une part des dépenses plus importante pour les ménages. Par exemple L’inflation des produits alimentaires a contribué au déclenchement du printemps arabe en Afrique du Nord et au Moyen-Orient en 2011.

N’oubliez pas que des menaces à plus long terme que le conflit en Ukraine pèsent sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les changements climatiques et la raréfaction des eaux souterraines dans de nombreuses régions du monde affaiblissent de plus en plus les rendements des cultures. En même temps, les sécheresses et les inondations de plus en plus fréquentes et dévastatrices mettent également en péril la sécurité alimentaire dans de nombreux pays. Ces défis feront toutefois apparaître des occasions pour les investisseurs, puisque des entreprises vont s’efforcer de combler les manques ou d’investir dans des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique.

Les fabricants d’engrais ont déjà constaté une envolée de la demande, les agriculteurs cherchant à augmenter les rendements. Une hausse des cours boursiers pourrait suivre. Entre les répercussions des changements climatiques sur les rendements et le risque de tensions géopolitiques autour de la production alimentaire mondiale, les investisseurs peuvent s’attendre à voir émerger de nouvelles occasions de placement dans le secteur agricole. En effet, pour améliorer les rendements et limiter les coûts, les producteurs vont devoir trouver des façons de gagner en efficacité, de réduire les déchets et de mieux gérer l’eau. Il y aura probablement des innovations similaires dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, de la transformation à l’entreposage en passant par le transport.

Renseignez-vous sur ces dynamiques pour vous forger une opinion sur les différents segments de ce marché, soit les entreprises de transformation, les fabricants d’engrais, les fournisseurs d’intrants agricoles ou même les producteurs de pétrole et de gaz. Ils exercent tous une influence sur le prix de la miche de pain.